建築基準法2025年4月改正でリフォームか?売却か?

建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護を図ることを目的として、建築物の安全性や衛生、市街地の環境維持などに関する基準を定めた法律です。安全で快適な建築物の建設、良好な住環境や都市環境づくりの形成のために「構造」「用途」「設備」「敷地」「手続き」といったことに関する基準が定められています。建築基準法が2025年4月、大きく変わる改正が施行されます。この施行では建築物省エネ法の改正も関わってきます。この改正で、リフォームについて大幅な規制の強化が行われます。住まいの売買やリフォームを考えていた方々にとっては判断に悩まれることもあるでしょう。

建築基準法改正のポイントは?

今回の建築基準法改正は省エネ促進による建築物の環境問題への対応、木材利用の拡大のほか、深刻になっている空き家問題の解決を図るために行われます。建築基準法、建築物省エネ法の改正施行に先立って、国土交通省住宅局長は2025年3月18日、都道府県知事に向けて「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」と題した技術的助言・通知を出しています。

この改正で大きく変わるのがリフォームのための審査などを含む「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」です。これまで建築確認審査が簡略化されていたいわゆる「4号特例」が大きく変わるのです。

4号特例とは?

4号特例は建築基準法第6条の4に基づいて、建築確認の対象となる木造住宅などの小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)を、建築士が設計する場合、構造関係規定等の審査が省略されている制度です。この小規模建築物というのは次のような建築物になります。

- 2階建て以下で、延べ面積500平方メートル以下、高さ13メートルあるいいは軒高9メートル以下の木造建築

- 平屋で延べ面積200平方メートル以下の木造建築

この条件に合致していた建物であれば、建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きである建築確認審査が簡略化されていました。

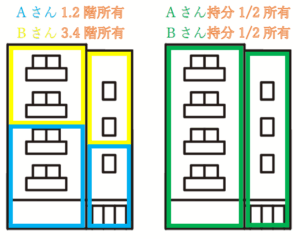

4号がなくなり新2号と新3号に

これまで特例の対象となっていた4号という物件の区分は今回の改正でなくなり、そのかわりに新2号、新3号が新たに設けられました。新2号は木造・非木造問わず2階以上、または床面積200平方メートル超の建築物。つまりこれまで4号だった2階以上の木造建築はここに分類されることになります。一方、同じ4号だった木造・非木造問わず床面積200平方メートル以下の平屋は新3号となります。

【建築基準法第6条第1項】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し(国土交通省)

2025年4月1日に施行される建築基準法の改正で、これまで4号建築物だったものが新2号建築物と新3号建築物に分類され、新2号に分類される建築物については建築確認申請の際、これまでの「確認申請書・図書」のほかに「構造関係規定などの図書」と「省エネ関連の図書」の提出が義務付けられます。

ここでいう「図書」は建築確認申請における図書とは、建築基準法に基づいて建築物の計画が法令に適合しているかを審査するために、申請者が提出する設計図や計算書などの書類のこと。こうした書類に加えて、省エネ関連の書類の提出まで求められるようになったため、申請手続きに入る前の段階で時間、コストがこれまでよりもかかるようになります。申請後もこれまでと同じようにはいきません。

リフォームは厳しくなる?

国土交通省では建築基準法における木造戸建の大規模修繕・模様替えに当たるものとして、建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根または階段の1種類以上について行う半分以上の改修を、「大規模なリフォーム」として定義しています。

今回の改正は安全性と省エネ性の向上を図るために行われました。大規模リフォームにおいてもその対応が求められることになります。

また、建築確認審査では構造安全性強化がチェックされるポイントの一つになるでしょう。大規模な間取り変更や増築を伴うような大きなリフォームでは、構造計算が必要になる場合があり、設計や工事の費用が増加する可能性があります。環境性能については断熱性能の向上など、省エネ基準への適合が求められることになります。

建築基準法改正後は大規模リフォームの場合、改正前よりも大幅にコストアップする可能性が少なくありません。ローンの残債などを考慮しなければなりませんが、売却して住み替えるということを選択肢に入れた方が良いかもしれません。

改正で建築物の価値が変わる?

今回の建築基準法改正で、現行法では基準に適合していても、リフォームしようとすると、基準に適合させるための工程が増えたり、必要となる資材が増えたりといったことでリフォーム期間と費用がかさんだり、あるいは基準に適合させることができず、リフォームできないという物件もあるでしょう。

改正後の基準に適合しない場合

大規模なリフォームを行おうとしている既存の建築物が、現時点で改正後の基準に対して不適合となってしまう場合、リフォームが完成した時には改正後の基準に適合している必要があります。耐震、防火、省エネなど、新基準に適合させるために費用が増加する可能性がありますし、リフォーム内容に対して、これまでにはなかった制限がつくこともあるでしょう。

たとえ既存不適格建築物であっても、直ちに建て替えや改修が必要になければ、住み続けることはできます。しかし、改修が必要になったり、売却を検討したりするとき、リフォームが困難な訳あり物件として扱われてしまうかもしれないのです。

条件付きの物件になってしまうと、仲介による売却は難しくなりますし、売却価格も下降する可能性が少なくありません。

再建築不可の物件、リフォームはさらに困難に

接道要件義務違反などの理由から再建築不可となっていた物件も「リフォームして使うことができる」「リフォームで住めるなら」というニーズも一部にはあり、仲介による売買が成立していたケースがありました。

しかし、今回の改正によって、建築確認審査や省エネ対応が必要となったため、再建築不可物件の大規模リフォームは難しくなりました。その結果、仲介による売買は今後、難しくなってくるでしょう。

売却も選択肢に

建築基準法の改正によって中古物件への影響は避けられないでしょう。改正後、既存不適格となってしまう建築物は、大規模なリフォームの際、設計段階から新基準に合わせるためにコストアップすることになりますし、工事期間の長期化するでしょう。こういった状況を背景に既存不適格となってしまう建築物は市場価値が低下する可能性があります。また、再建築不可の物件はリフォームどころか売却もこれまで以上に難しい状況に陥ることも考えられます。

既存不適格物件でも再建築不可物件でも売却は可能

既存不適格物件の売却は一般の物件と比較すると簡単ではありません。相場も一般の物件より安くなってしまうことがほとんどです。しかし、買取を専門的に行っている不動産会社は既存不適格物件や再建築不可物件の活用方法、再販ルートを持っているため、買い取った物件を有効活用することができます。そのため、仲介では売却が難しい既存不適格物件や再建築不可物件であっても、買取専門の不動産会社へは売却が可能です。

建築基準法の改正でリフォームか売却か?沖建にご相談ください

2025年4月から施行される建築基準法の改正でリフォームはコストアップ傾向になるのではないでしょうか。また、再建築不可物件はリフォームが事実上できないことになるので、売却が困難になります。弊社沖建は一般的な不動産会社では扱いが難しいような不動産物件で数多くの買い取りの実績があります。既存不適格物件、再建築不可物件でも買取は可能です。お住まいの家を今後どうすべきか、ご検討の際には私ども沖建グループに相談ください。さまざまな角度から検証し、売主さまに対してベストだと思っていただける提案を出せるよう、弊社スタッフが迅速かつ慎重にご対応させて頂きます。

査定・買取依頼

不動産の買い取りや査定をご希望の方はこちらのフォームからお問い合わせください